Статьи

Цифровая трансформация основывается на автоматизированных процессах и инвестициях в новые технологии: искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей. Но в центре успешной стратегии цифровой трансформации все равно находится человек. Цифровая трансформация порождает парадоксы новых моделей: с одной стороны, распространяются повсеместно технологии, такие, как интернет вещей, большие данные позволяют улучшить продукты и услуги для потребителей, предложить им новую ценность и т. д. Но, с другой стороны, аналитика данных и их хранение управляются высокоцентрализованным способом, приводящим к вторжению в частную жизнь людей, контролю за их действиями, к дискриминационным и сегрегационным социальным явлениям. В статье рассматриваются вопросы: каково различие между распределенным и децентрализованным системным проектированием? Как возможна организация «децентрализованной» обработки персональных данных в наше время? Подрывают ли централизованный сбор и обработка данных автономию? Может ли децентрализация во внедренных технологиях влиять на этические и социальные параметры, такие, как социальная справедливость? Ведет ли децентрализация к устойчивости функционирования систем? Есть ли взаимосвязь между децентрализацией цифровых технологий и децентрализацией городского развития?

В статье делается вывод о том, что децентрализаванные системы имеют гораздо большую эффективность в современных условиях и являются альтернативой или естественной адаптацией к сложившимся условиям. Например, децентрализованное производство электроэнергии делает людей одновременно производителями и потребителями, что приводит к повышению энергоэффективности. Точно так же аналитика данных не является монополией систем больших данных. Анализ может также быть выполнен полностью децентрализованным способом как общественное благо с использованием коллективного разума.

На международном уровне проблема необходимости увеличения вклада возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во внутренний спрос на электроэнергию является весьма актуальной. Поскольку производство ВИЭ достаточно затратно, во многих странах разрабатываются различные государственные и рыночные стимулы для инвестиций в такие источники энергии. Одним из них являются сертификаты возобновляемой энергии. Роль этих сертификатов в развитии глобальных рынков возобновляемых источников энергии неоценима: они не только помогают хозяйствующим субъектам достичь целей в области ВИЭ, но и позволяют снизить платежи потребителей по другим программам развития возобновляемой энергетики. В настоящей работе проанализированы современные тенденции использования сертификатов возобновляемой энергии в мире и выявлены перспективы их использования в Российской Федерации. Кроме того, автором статьи изучен вопрос экономической эффективности возобновляемых сертификатов. В целях оценки положительного экономического влияния применения системы сертификации произведены расчеты снижения финансовой нагрузки на потребителей оптового рынка электрической энергии и мощности за счет снижения цены на мощность, поставляемую по договорам о предоставлении мощности квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ, на объем средств, полученных владельцем сертификатов возобновляемой энергии от их реализации. Расчеты проводились для периода с даты начала поставок электрической энергии последнего запланированного объекта до даты последнего платежа по договору о предоставлении мощности. Кроме того, автор изучил необходимость применения сертификатов возобновляемой энергии не только для получения достоверных данных об использовании возобновляемых источников энергии, но и для создания эффективных рынков электроэнергии с использованием ВИЭ по всему миру.

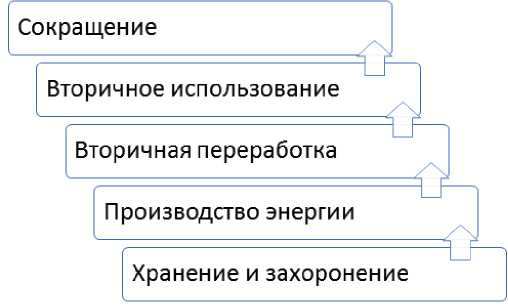

В статье проанализировано текущее состояние сферы обращения отходов и мировой опыт управления отходами, названы причины строительства мусоросжигательных заводов, выявлены и классифицированы основные механизмы возврата инвестиций в их строительство. Обоснована необходимость строительства мусоросжигательных заводов в России.

Дан критический анализ плана по строительству новых мусоросжигательных заводов в России, сделан вывод об их экологической безопасности и о возможности приравнять этот вид генерации к возобновляемой как теоретически, так и законодательно.

Проведен качественный и количественный анализ планируемого метода возврата инвестиций. Установлено, что использование договоров поставки мощности в качестве механизма возврата инвестиций нецелесообразно. Выделены рациональные методы возврата инвестиций: механизм свободных двусторонних договоров, включение в состав режимных объектов и комбинирование продажи электроэнергии на балансирующем рынке и рынке на сутки вперед с продажей услуг по утилизации. Оптимальным оказался метод комбинирования, приведены рекомендации по его использованию.

Таким образом, в статье разработаны рекомендации по использованию механизмов возврата инвестиций в строительство мусоросжигательных заводов в России путем продажи электроэнергии и мощности.

Cтатья раскрывает понятие логистического блока и логистических цифровых хабов. Рассмотрены возможности объединения участков Северного морского и Нового шелкового путей в единую систему на территории Российской Федерации. Авторами исследованы пути цифровизации логистического блока СМП – НШП с последующим созданием виртуального пространства по контролю и перераспределению товарооборота по территории РФ. Концепция диджитализированного логистического блока рассматривается с точки зрения потенциально выгодного для России проекта по сбору статистических данных и ускорению международных перевозок путем мгновенного перераспределения маршрутов.

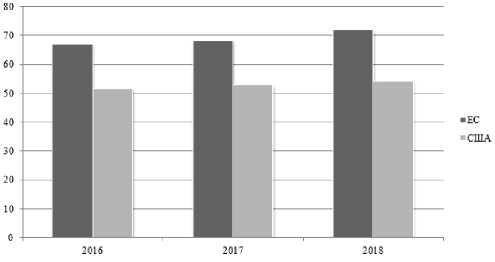

В статье рассматриваются стимулы и барьеры инновационной деятельности при выходе компании на внешние рынки. К основным стимулам отнесены: взаимодействие с подрядчиками, иностранными партнерами, поставщиками и клиентами; экономия от масштаба; дополнительное финансирование; характер спроса и состояние внешней среды. Барьерами являются: конкуренция; риски и затраты, связанные с выходом на внешние рынки; недостаток финансирования, информации, квалифицированных кадров, поддержки со стороны государства; длительный срок окупаемости; технологическое отставание и нестабильность внешней среды. Страновой анализ показал, что более выгодной является разработка государством собственных инноваций, чем их импорт. В странах с инновационной стратегией развития (Великобритании, Германии, США, Франции, Японии, Республике Корея) доля инновационных отраслей в валовом выпуске и в объеме экспорта существенно выше, чем в странах с имитационной моделью развития. Там создана инновационная культура, при которой все участники инновационной экономики взаимодействуют в процессе повышения конкурентного преимущества страны.

Согласно проведенному в исследовании эконометрическому анализу был сделан вывод о том, что показатели экспорта РФ достаточно сильно зависят от показателей внутреннего развития научных разработок, уровня затрат на реализацию высокотехнологичных инноваций и количества зарегистрированных патентов, и в 2020 году они будут сохранять одинаковую динамику развития.

В статье предпринимается попытка определить факторы, влияющие на масштабируемость российских образовательных стартапов, а также предложить рекомендации по построению масштабируемой бизнес-модели. В результате исследования были выявлены пять групп факторов, оказывающих влияние на масштабируемость бизнес-модели и, так или иначе, на успех образовательного стартапа. Особенно важно то, что группы факторов соответствуют наиболее важным элементам бизнес-модели стартапа на ранней стадии, а именно: рынок (или «Клиентские сегменты), продукт (или «Ценностное предложение»), отношения с клиентами, дистрибьюция и продвижение, а также ресурсы в части команды и инвестиций. Такой комплексный набор факторов, взаимосвязанных с основными элементами бизнес-модели, может служить основой для принятия более эффективных управленческих решений, снижения ошибок предпринимателя и повышения вероятности успеха образовательного проекта. Было обнаружено, что копирование бизнес-модели лидера не является релевантной стратегией для образовательного стартапа, модель подписки не оказывает влияния на достижение успеха, в то время как ориентация на глобальный рынок, эксплуатация ключевых трендов в продукте и сильный элемент дистрибьюции и продвижения, напротив, влияют в значительной степени.

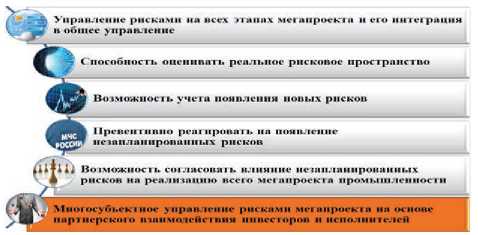

Cтатья посвящена оптимизации процессов организации и управления международных мегапроектов путем формирования системы управления рисками.

В настоящий момент эффективность реализации мегапроектов остается на низком уровне из‑за множества рисков на различных этапах выполнения проектов. В связи с этим предлагается сформировать комплексную шестиэлементную систему управления рисками, которая подразумевает внедрение в основные процессы управления проектом.

В настоящей статье обоснована необходимость трехэтапной структуры внедрения в соответствии с ключевыми элементами системы управления рисками: (1) планирование (блок «Цели и среда реализации проекта»); (2) утверждение проекта (блоки «Идентификация», «Классификация», «Оценка рисков и толерантности к рискам», «План управления рисками»); (3) мониторинг и контроль (блок «Контроль и мониторинг рисков»).

Таким образом, предложенная комплексная система управления рисками обеспечивает: непрерывность процесса управления рисками на базе аудита СУР, возможность корректировки СУР на этапе прогнозирования рискового события; возможность сценарного моделирования для прогноза потенциала снижения риска; программу управления рисками, формируемую по актуальным рискам с целью повышения привлекательности мегапроекта для инвестора.

Также предложено ввести аудит процедур управления рисками, который будет проводиться на основании адаптированной методики по следующим компонентам системы управления рисками: определение событий и выработка целей, внутренняя среда организации, оценка рисков организации, средства контроля рисков, реагирование на риски, коммуникации и информация, мониторинг рисков. Данная методика позволяет учитывать риски не только на стадии разработки проекта, но и в ходе его реализации. Кроме того, разработан алгоритм аудита систем управления рисками мегапроекта и предложены рекомендации по их совершенствованию.

ISSN 2618-9984 (Online)