Перейти к:

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

https://doi.org/10.17747/2078-8886-2015-3-62-71

Аннотация

Ключевые слова

Для цитирования:

Красс М.С. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2015;(3):62-71. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2015-3-62-71

For citation:

Krass M.S. MODEL OF RUSSIA ECONOMY REFORMATION ESTIMATION. Strategic decisions and risk management. 2015;(3):62-71. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2015-3-62-71

Введение

С начала 1990-х годов в российской экономике имеет место вялотекущий кризис с характерным преобладанием системных проблем. К ним нужно отнести следующие: ориентацию экономических агентов на краткосрочные цели в ущерб средне- и долгосрочным целям; отсутствие стратегического подхода; недостаточное знание текущего и прогнозного состояния рынка; высокие затраты усилий и ресурсов для ориентации на рынке; слабая мотивация и дисциплина работников; старение основных фондов и технологий; неэффективность использования ресурсов.

Отсутствие стратегического подхода, реализуемого посредством соответствующей экономической политики, приводит к примитивной и неустойчивой сырьевой экономике, недостаточности количества рынков, росту удельного веса теневой экономики и, как следствие, к сильной зависимости от состояния экономик ведущих стран, а также от политического баланса. Эти факторы значительно увеличивают риски для экономики страны.

Переход от устаревших форм экономики к инновационным требует быстрого и эффективного решения масштабных проблем по ряду направлений. Наиболее актуальными считаются:

- реструктуризация инфраструктуры микро- и макроэкономики страны;

- радикальная перестройка всей системы менеджмента;

- реформирование системы образования;

- переход на международные формы финансовой отчетности (МСФО);

- стратегическое планирование [Красс М. С., 2010].

Последнее направление подразумевает необходимость разработки экономической стратегии и государственного регулирования рыночной экономики в соответствии с ней.

Проблемы реформирования экономики России были подняты еще в начале 90-х годов. Однако успешное в плане пополнения бюджета примитивное ориентирование на сырьевые ресурсы породило прохладное отношение к интенсификации реформ как у бизнеса, так и у руководства страны. Именно это обстоятельство явилось причиной появления низкоэффективного чиновничьего аппарата, способного, по выражению чл.-корр. РАН Р. С. Гринберга, к «забалтыванию» любой проблемы [Гринберг Р. С., 2010, с. 1]. За 24 года принято множество законов, постановлений и директив, однако воз формальных реформ российской экономики и ныне там. Реформы прежде всего требуют построения стратегии. «Эффективное государство разрабатывает основы экономической политики, а неэффективное - отказывается от системного стратегического анализа, подменяя его фрагментарностью ориентиров при отсутствии их взаимосвязанности» [Перская В. В., 2009, с. 37].

Негативную роль играет ведомственность, породившая масштабную коррупцию с криминальным и клановым переделом собственности. Коррупция существует в любой стране, причем, однажды возникнув, она уже никогда не исчезнет. Основная проблема коррупции заключается в той мере, насколько она обременяет экономику государства.

Итог реформирования в течение 25 лет оказался практически нулевым. Сегодня, в условиях жестких экономических санкций и блокирования России во всех сферах технологической и экономической деятельности оказалось, что реформы необходимы нашей экономике, причем как можно быстрее [Кудрин А., Гурвич Е., 2014]. Ориентация на сырьевые ресурсы и приобретение зарубежных технологий оказались несовместимы с устремлениями к политической самостоятельности и амбициями России на международной арене.

Областью исследования является совокупность вопросов, определяющих реформирование экономики России:

- разработка критериев и оценок реформирования экономики России;

- получение количественных критериев эффективности реформирования;

- разработка задачи оптимизации реформирования страны по срокам, по финансовым затратам и рискам;

- обоснование вектора стратегии реформирования;

- определение периода адаптации и мер институциональной поддержки реформ.

Решение этих проблем в теоретическом плане непосредственно связано с анализом и построением экономической стратегии России. Предлагаемая статья содержит соответствующий методологический анализ на уровне построения моделей и модельных оценок.

Рис. 1. Целевые функции в экономике [КрассМ. С., 2010]

Целевые функции экономики

Целевые установки экономики можно разбить по предполагаемым периодам реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Формально их можно интерпретировать как совокупности целевых функций экономических агентов. Зачастую целевые функции разных классов противоречивы, что является следствием неопределенности экономической политики на разных временных масштабах, особенно в долгосрочном периоде. Именно среднесрочные и долгосрочные целевые функции являются основой формирования экономической стратегии страны (прежде всего стратегического планирования) и представляют собой фон, на котором реализуются краткосрочные цели, не противоречащие ему [Красс М. С., 2010].

Если направляющий экономический фон отсутствует, то совокупность краткосрочных целей образует хаотическое множество противоречивых целевых установок, реализация которых неизбежно приводит к внутрисистемным противоречиям. Эти противоречия и антагонизмы регулируются внутрисистемными столкновениями, что, в свою очередь, ведет к повышению неустойчивости системы и возможному коллапсу (кризисной обстановке и череде кризисов).

Целевые функции разной периодичности образуют пирамиду. Если в основании находятся краткосрочные цели, то пирамида экономики неустойчива (рис. 1а); устойчивое положение достигается лишь при наличии базы главенствующих долгосрочных целей, реализующихся в экономической стратегии и стратегическом планировании (рис. 1б).

Еще до кризиса августа 2008 года в России был провозглашен приоритет инновационной экономики. В перечне инновационных проектов (в особенности в проектах первоочередной важности) традиционно содержится совокупность заявленных разнородных целей, рассчитанных на реализацию в разные сроки. Однако логично полагать, что инновационная экономика должна строиться с учетом общей экономической стратегии и стратегического планирования государства.

Предпосылки предлагаемого подхода

Нынешний прогнозный период в международных отношениях можно в целом охарактеризовать как резкую смену вектора экономической направленности на доминирование политического вектора сдерживания России (аналог холодной войны). Основой этого предположения является построение не политических прогнозов, а экономических, когда традиционные методы экономических прогнозов (в частности, эконометрические) не могут быть применены из-за отсутствия опорного периода и устойчивых эконометрических связей.

Специфика нынешней международной экономической динамики характеризуется следующими основными признаками.

- Целевые функции политики заключаются в обрушении экономики страны-противника и во многом схожи с предписаниями военной обстановки, хотя и в ограниченной сфере. По сути дела, это возрождение атрибутов холодной войны на стадии ее активизации. Можно сказать, что на сегодняшнем этапе международных экономических отношений политика полностью «съела» экономику.

- Наличие почти вассальной политической зависимости стран ЕС от США обусловливает послушное следование Европы в фарватере всех антироссийских санкций, предписываемых европейским странам.

- Влияние относительно быстрой смены экономических факторов (волатильности), обусловленной общим кризисом в мировой экономике, на тренд устойчивого понижения российской экономики (а значит, и мировой экономики в целом) обусловлено скоординированной политикой ан- тироссийских санкций со стороны США и стран ЕС. Все оценки экономической целесообразности таких санкций на уровне государств-участников либо отодвинуты в сторону, либо принимаются во внимание выборочно (например, санкции против «Газпрома»). Экономика антироссийско- го альянса целиком подчинена его политической цели - причинить максимальный ущерб экономике России, сопровождается мобилизацией ресурсов стран - участниц международного военно-политического союза.

- Деструктивное воздействие сказывается в финансовой и технологической сферах, поскольку база обеспечения их функционирования почти целиком была основана на западных разработках и встроена в экономику антироссийского альянса. Как результат, экономика России находится сегодня в стадии рецессии.

- Динамика сдерживания экономики России ныне определяется только политическими факторами стратегии альянса США, НАТО и ЕС без учета экономических интересов его стран- участниц. Доминирующая роль в этой стратегии принадлежит США, имеют место элементы принуждения союзников в ущерб их экономикам.

- Для России новая фаза экономической политики является непредсказуемо деструктивной из-за неподготовленности ее инфраструктуры к резким поворотам в международных экономических отношениях (необходимость быстрого перехода на «новые рельсы») [Красс М. С., Юрга В. А., 2015].

В этих условиях необходимо построить новый аппарат прогнозирования экономической динамики России в краткосрочной перспективе.

Сценарный анализ как аппарат прогнозирования

На нынешнем этапе экономической динамики, когда кооперация и компромиссные оптиму- мы в экономических отношениях между странами альянса и Россией находятся на минимальных уровнях, основой прогноза может служить сценарный анализ конечного множества априори определенных базовых сценариев: для конечного множества возможных исходных ситуаций определяется множество соответствующих почти оптимальных действий (ответов). Это часто достигается на основе теории графов с применением критериев оптимальности (минимизация потерь и максимизация выигрышей на каждом сценарии). Здесь следует упомянуть статью А. Д. Павлова [2008] как одну из первых работ в экономике, посвященных сценарному анализу стратегий в условиях неопределенности.

Судя по складывающейся политической обстановке и тренду мировой экономической динамики, можно определить базовые сценарии возможного развития экономической ситуации в краткосрочной перспективе. Прогноз носит качественный характер; количественный прогноз может быть выполнен по отдельным показателям при детализированном анализе санкций по ряду позиций. Множество базовых сценариев является конечным и содержит следующие четыре разновидности сценариев [Красс М. С., Юрга В. А., 2015].

Перманентное введение антироссийских санкций и их ужесточение со стороны США, ЕС и ряда других стран. Сценарий действует в настоящее время, список субъектов и позиций ограничений все время расширяется. Судя по характеру политических требований, предъявляемых странами антироссийского альянса в связи с неустойчивостью обстановки на Украине, сценарий достаточно стабилен в краткосрочной перспективе. Особо отягощающими для экономики России являются финансовые и технологические ограничения (доступ к рынку капитала и высоким технологиям), это негативно сказывается на нескольких отраслях, в частности на оборонной промышленности и добыче ресурсов. В близкой перспективе ограничения негативно повлияют на экономику. Так, запрет займов в иностранных банках повлечет за собой возврат уже взятых займов. По оценкам экономистов, из-за санкций реальны потери 1,0 - 1,5% ВВП России. Риски пролонгации этого сценария близки к 100%. В финансовой сфере эти риски угрожают падением курса рубля (девальвацией) и быстрыми темпами инфляции в нашей стране. Обвал цен на нефть можно отчасти считать также скоординированной политикой альянса, направленной на деструкцию экономики России.

Сценарий является пессимистичным, поскольку полный выход из него в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. Этот сценарий сейчас является определяющим, реакция на него реализуется в режиме цугцванга (когда в шахматной партии один из соперников делает ходы вынужденно в соответствии с обстановкой и не по своей инициативе). Ослабление действия сценария может быть осуществлено в результате переговорного процесса по трансформированию содержания и длительности санкций. Смягчение сценария может быть достигнуто путем поиска других путей доступа к важным для России ограничиваемым ресурсам, особенно в свете противоречия санкций положениям ВТО. Как и для России, последствия режима санкций и контрсанкций для стран альянса еще только разворачиваются. Так, на фоне общего кризиса в Германии, «локомотиве» экономики ЕС, имеют место массовые протестные настроения и открытое недовольство деловых кругов тем, что поддержка политики США оборачивается растущим финансовым бременем.

Отношение стран ЕС к политике антироссий- ских санкций все больше варьирует. Для России сейчас реально управлять процессом противодействия режиму санкций: переговоры, заключение дополнительных соглашений непосредственно с компаниями и т. п. Эти меры будут способствовать уменьшению рисков режима санкций даже при сохранении неуступчивой позиции США, направленной на удорожание продукции ЕС, падение ее конкурентоспособности и к перекладыванию основных издержек на партнеров.

Превалирование политического фактора в мобилизационной политике США ведет к росту затратности экономик всех стран ЕС. Этот фактор подталкивает мировую экономику к дестабилизации.

Расширение экономических связей России со странами, умеренно следующими политике США. К ним следует отнести Египет, Турцию, страны Балканского полуострова, Грецию. Сценарий содержит обширный список целевых функций, которые могут быть реализованы достаточно быстро, особенно для поиска путей обхода санкций с целью ограничить необходимые ресурсы. Так, в ближайшее время намечается экономическое сотрудничество в рамках прагматических подходов: с Египтом по поставкам сельскохозяйственной продукции в рамках импортозамещения вместо стран ЕС; с Турцией - также по сельхозпродукции и в сфере высоких технологий, что позволит возместить объем утраченного импорта из ЕС и даже несколько ослабить влияние технологических санкций США. 1 декабря 2014 года состоялся визит президента России в Турцию; в результате был подписан ряд основополагающих межправительственных соглашений, выполнение которых будет в значительной мере способствовать улучшению экономики России. Вместо газопровода «Южный поток» намечается сооружение укороченного газопровода «Турецкий поток» с поставками больших объемов газа из России, Турция превращается в крупный узел транзита и распределения российского газа в Европу. Риски этого сценария довольно невелики, он вполне приемлем и может быть быстро реализован как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Сценарий можно считать среднеоптимистичным в силу ограниченности структуры взаимодействия и объема рынка стран этой группы.

Расширение экономического взаимодействия России со странами, обладающими ограниченной степенью независимости от США. В некоторых сферах взаимодействия сценарий является перспективным по критерию оценки рисков, причем в краткосрочной перспективе эти риски достаточно малы. Как и в предыдущем случае, сценарий вполне приемлем при реализации обхода санкций ЕС, особенно в решении проблемы замещения сельскохозяйственной продукции. Однако при значительном объеме нового рынка возникают дополнительные логистические трудности с доставкой из стран Латинской Америки. Реализация сценария позволит значительно уменьшить вес сценария 1 в экономике России. Сценарий можно считать среднеоптимистичным.

Сотрудничество со странами, готовыми на тесные экономические связи и экономический союз с Россией. Сценарий представляется наиболее масштабным и перспективным. В результате реализации его начальных этапов экономика России может перейти в фазу быстрого и устойчивого роста. Сотрудничество с Китаем и Индией открывает доступ к высоким технологиям и выход на рынки большой емкости, что должно существенно снизить отрицательный эффект санкций США. Отметим здесь значительную роль стран БРИКС и Европейско-Азиатского экономического союза. Пока еще не все аспекты сценария выяснены до конца, ряд важных политических и экономических вопросов остаются во многом неопределенными.

Сценарии расширения масштабов экономического сотрудничества теоретически позволяют снизить влияние санкций антироссийского альянса против России.

Модели смешанных результирующих сценариев и стратегии

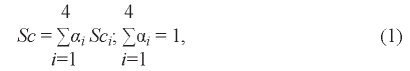

Оптимальное управление экономической политикой России на нынешнем этапе развития международных экономических связей заключается прежде всего в пространственной и временн0й диверсификации экономического сотрудничества. Формально она может быть отражена в модели как смесь различных базовых сценариев - представление общего сценария Sc в виде линейной комбинации базовых сценариев:

где Sci - составляющие сценарии; αi - веса составляющих сценариев.

Можно сказать, что каждый такой набор отражает определенную экономико-политическую стратегию государства в период санкций против него. Набор нагрузок αi, на составляющие сценарии в смеси базовых сценариев (1), то есть вектор весов αi каждого из них:

представляет результирующий сценарий Sc, характеризующий определенную стратегию страны. В принципе, базовые сценарии можно смешивать в любых пропорциях подобно тому, как это делается с технологиями в моделях экономической динамики [Красс И. А., 1976].

Вектор (2) формально можно считать стратегией. Желательно, чтобы она была близка к оптимальной по комплексу критериев, прежде всего по минимизации затрат и максимизации основных макроэкономических показателей страны. В этот комплекс критериев можно включать и другие показатели, наиболее важными представляются достижение минимума эффекта от санкций, продолжительность периода его достижения и т. п. Вектор (2) стратегии представлен в квазистаци- онарном виде, когда его компоненты не зависят явно от времени (параметрическая зависимость). Однако при использовании базовых сценариев их веса - компоненты αi (i = 1, 2, 3, 4) могут зависеть от времени. Это определяется в основном критериями оперативности достижения экономических целей, снижения влияния санкций в условиях ограниченности ряда ресурсов, в том числе и временн0го. Именно поэтому целесообразно ввести понятие расписания стратегии как введения зависимости компонентов вектора стратегии от времени:

Таким образом, регулирование интенсивности использования базовых сценариев должно осуществляться по некоторому расписанию, определенному априори на краткосрочную и среднесрочную перспективу с общим периодом Т:

Зависимости (4) и (5) означают, что общий временной интервал Т разбивается на сумму K частных интервалов Tk, причем внутри каждого из этих интервалов можно определить функциональные зависимости для всех четырех компонент вектора стратегии α(t). В самом простом случае это ступенчатые функции, постоянные внутри интервалов, по типу переключения с одного режима на другой. При этом целесообразно ввести критерий оптимизации по времени - по возможности минимизировать общий период Т:

Построение стратегий расширения экономических связей (2) - (6) напрямую связано с экономической стратегией страны [Кузык Б. Н., Куш- лин В. И., Яковец Ю. В., 2008]. Общий интервал T не должен быть чрезмерно велик, иначе погрешности прогноза будут расти вместе с лагом прогнозирования [Красс М. С., 2010].

Введение расписания стратегии является усложняющим элементом прогноза, однако оно позволяет детализировать во времени и поэтапно процесс редуцирования санкций против России, а также оптимизировать его по ряду основных целевых параметров.

Показатели эффективности реализации стратегии

Важным фактором реализации стратегии является эффективность этого процесса. Введем показатели эффективности реализации стратегии (см. также введение). Интегральный показатель характеризует относительное отклонение фактической стратегии от намеченной:

где Δαί - соответствующее отклонение для i-го компонента стратегии; ||a|| - любая норма вектора а.

где αiф- компоненты фактической стратегии; αiн— компоненты намеченной стратегии.

Кроме того, актуально введение и аналогичного временного показателя:

Все величины, содержащиеся в формулах (7) - (9), можно несложным путем определить для любого текущего момента времени. Понятно, что отрезки времени ΔΤk не должны быть чрезмерно малы в силу невозможности мгновенной перестройки компонент стратегии; однако они могут быть определены планом реализации стратегии.

Приведенный выше принцип сценарного анализа актуален в методологическом плане. Он представляет собой основу для определения количественных характеристик стратегий (1) - (9). Однако это требует проведения большой расчетной работы и сопряжено с определением конкретного задания на проведение прогнозов, использованием больших объемов исходной информации (имеющейся или прогнозируемой), продуцированием конкретной прогнозной информации.

На сегодняшний день мы не имеем достаточной информации по всем перечисленным составляющим. В этих условиях перспективно обозначить базовые сценарии развития экономической ситуации в количественной форме и проанализировать их соответствующие прогнозные реализации.

Рис. 2. Множество сценариев (риски - затраты)

Аналогия выбора стратегии с портфельным анализом

Существуют риски затрат на реформирование экономики. За меру риска предлагается принять следующую относительную величину [Красс М. С., Чупрынов Б. П., 2014; Красс М. С., Юрга В. А., 2015]:

где σρ - среднеквадратическое отклонение случайной величины затрат Рр; Ep - ее среднее вероятностное значение (математическое ожидание). Случай, когда имеют место несколько (n) независимых случайных факторов риска воздействия на расходную часть бюджета, также учтен в модели. Согласно свойствам математического ожидания и дисперсии вместо Ep и σρ в формулу (10) будут входить следующие выражения:

Предлагаемый подход аналогичен классическому портфельному анализу с той лишь разницей, что оптимальные решения находятся на юго-западной границе АВ выпуклого вниз допустимого множества сценариев Ω (рис. 2), на координатной плоскости Ep - Rp.

Перемещение промежуточной точки С к точке А вдоль границы АВ означает рост расходов при снижении рисков сценария С, и наоборот, перемещение к точке В обозначает сценарии роста рисков при снижении расходов. Инвестор считает, что любой сценарий, который ближе к точке В, более предпочтителен, поскольку он означает сокращение расходов на превентивные меры, хотя и с увеличением экономического риска. Выбор оптимального сценария зависит от стратегии инвестора и его предпочтений в балансе «расходы - риск».

Актуальность реформирования экономики и госаппарата

Устойчивый экономический спад является внутренним атрибутом российской экономики и обусловлен ее аномально высокой затратностью. Это было установлено по модели в 2012 году, прогнозировалось его появление в 2014 году [Красс М. С., Цвирко С. Э., Юрга В. А., 2012]. Экономическая система России прошла критическую точку бифуркации и вышла на устойчивую ветвь падения ВВП. В фактор затратности включены низкая эффективность расходов бюджетных средств и коррупция, охватившая все институты государства. В силу чрезвычайных обстоятельств и падения цен на нефть этот фактор стал сейчас объектом пристального внимания президента России и высших органов государственной власти. Расчеты показывают, что оперативное и эффективное снижение затратности, например, на 30% позволит вернуть ВВП к устойчивому росту и улучшить качество экономики.

Есть еще и социальный аргумент в пользу сказанного. Плохая экономика с большими затратами ресурсов увеличивает затраты по многим расходным статьям бюджета из-за ухудшения условий жизнедеятельности населения, и наоборот, хорошая экология есть следствие качественной экономики и высокотехнологичной деятельности.

Низкая эффективность и большая численность государственного аппарата также являются тормозящими факторами при реализации безотлагательных мер по поддержке отечественной экономики [Медведев считает, 2011]. Так, на совещании 11 декабря 2014 года президент выяснил, что основные положения его Послания Федеральному Собранию на 2015 год не могут быть оперативно выполнены, что тормозит и даже сводит на нет их значение. В формальном представлении это соответствует увеличению частных периодов Tk и нарушению условия оптимальности (6) (иными словами, нарушение сроков реализации стратегии оборачивается финансовыми и политическими потерями, а также падением авторитета России в соглашениях по международной кооперации).

Как правило, системные преобразования в экономиках стран являются следствиями несоответствия инфраструктуры новым технологиям и новым экономическим потребностям общества, выражающимся в определенном комплексе целей. Эти преобразования обычно проявляются как перемены различного масштаба и периода. Чем выше степень указанного несоответствия, тем более радикальными и быстрыми должны быть системные преобразования. Если не предпринимать превентивных мер по устранению указанного несоответствия, то преобразования наступят как результат кризисов, случайных по масштабам и продолжительности, интенсивность которых зависит от степени этого несоответствия, с последующим возможным коллапсом экономической системы.

Известно, что экономические кризисы представляют собой реализацию известного принципа самоорганизации систем Ле Шателье: всякая система устроена таким образом, чтобы минимизировать внешнее воздействие на нее. Если структура системы не соответствует воздействию внешней среды, то самоподстройка системы может привести к ее частичной или полной деструкции.

Обратимся к работе А. Кудрина и Е. Гурвича [2014], где содержатся положения о создании новой модели роста экономики:

- В России сформировалась модель экономического роста, ориентированная на превращение нефтегазовых сверхдоходов во внутренний спрос (более 2 трлн долл. за 2000 -2013 годы). Она обеспечила быстрый рост производства, прогрессивное увеличение зарплаты во всех отраслях и социальных трансфертов, повышение макроэкономической стабильности. Однако бизнес- стратегии оказались ориентированы не на повышение эффективности производства (приоритетная задача западных технологий), а на его расширение.

- В ближайшие годы нельзя надеяться на возвращение идеальных условий, в которых сформировалась модель импортированного роста. Следовательно, шансов на выход российской экономики из стагнации без создания новой модели роста нет.

- «Проблемы нашей экономики носят хронический характер и не могут быть решены отдельными мерами, такими, как смягчение денежно-кредитной или бюджетной политики. Причины этих проблем - в слабости рыночной среды, вызванной доминированием государственных и квазигосу- дарственных компаний, имеющих искаженную мотивацию по сравнению с обычной рыночной логикой, и «неформальные» отношения с государством» [Кудрин А., Гурвич Е., 2014, с. 31].

- Меры, которые обсуждаются или реализуются сегодня, не соответствуют масштабам проблем, стоящих перед российской экономикой. Большинство из них предполагают расширение внутреннего спроса каким-либо способом; это позволит лишь ненадолго продлить действие старой модели роста, но никак не способствует формированию новой модели.

- Содержанием новой модели роста должно стать создание сильной мотивации к повышению эффективности как для бизнеса, так и для системы государственного управления. Нужно радикально ослабить бремя госрегулирования и защитить права собственности. «Необходимо обеспечить жесткую и равную рыночную ответственность всех компаний за результаты своей деятельности независимо от их принадлежности, отказавшись от «промышленного патернализма»» [Кудрин А., Гурвич Е., 2014, с. 31].

- Ряд шагов, необходимых для построения новой модели роста, предусмотрен указами президента РФ и другими нормативными документами. Однако большинство из них либо не выполняется, либо выполняется лишь формально при наличии активно принимаемых решений о выделении средств на реализацию тех или иных государственных проектов.

- «Потенциал ускорения роста российской экономики при реализации намеченной программы очень велик, однако для этого требуется энергично проводить целый комплекс реформ, а не ограничиваться набором отдельных мер» [Кудрин А., Гурвич Е., 2014, с. 31].

На наш взгляд, из этих семи пунктов можно выделить группу, куда следует включить положения, допускающие оперативную реализацию, - реформы по повышению эффективности и науко- емкости производства:

- прямые запреты на ввоз в Россию старых и экологически «грязных» технологий независимо от формы собственности производителя;

- создание сильной мотивации к повышению эффективности как для бизнеса, так и для системы государственного управления с организацией мер и пополняемых фондов соответствующих преференций;

- разработка первого этапа государственной экономической стратегии нового роста;

- соответствие всех предлагаемых экономических проектов этапам стратегии нового роста;

- осуществление соответствующей ревизии нормативных документов по части финансирования экономических проектов, в том числе по части поощрения бизнес-инвестирования.

Затем уже можно обсудить и разрабатывать комплекс реформ ускорения роста российской экономики. В этой деятельности допустимо использовать значительный опыт передовых стран с поправкой на специфику экономики России.

В феврале 2015 года Г. Греф предложил радикальные изменения в системе государственного управления [Папченкова, Лютова, 2015]. Одна из идей - создать в правительстве Центр управления изменениями, который займется реформами. Это должен быть постоянно действующий орган, выведенный из подчинения министерствам и замкнутый на председателя правительства. Данный подход объясняется тем, что министерства загружены текущей работой, не могут заниматься реформами и, наоборот, сопротивляются им. Предложено вернуться к проектно-целевой модели управления: ставится задача и подбираются инструменты ее реализации (сейчас преобладает ситуативная модель управления по поручениям). Г. Греф предложил также сократить количество поручений, создать новую систему мотивации в министерствах, коэффициенты эффективности чиновников и новые методы подбора кадров.

Остановимся кратко на модельной формализации указанных предложений. Согласно модели (7) - (9) можно ввести коэффициенты эффективности чиновников, например в форме вектора:

Koefm = (Δαim, EffТm,Ccл.m), (13)

где m - индивидуальный номер чиновника или подразделения; Ccл.m - коэффициент сложности выполняемой им работы. Компоненты Δαim и EffТm должны удовлетворять достижимым условиям минимума, тогда коэффициенты эффективности будут близки к максимально возможным.

Необходимо также сокращать госрасходы [Медведев считает, 2011], пока они не менее 40% от ВВП [1] (сейчас такой уровень расходов соответствует мировой практике, но проблема состоит в эффективности расходов). Как считает А. Н. Илларионов, оптимум государственных расходов находится в пределах 18 - 20% [Илларионов А., Пивоварова Н., 2002]; сейчас он превышен в два раза.

В условиях кризисного состояния экономики России назрело радикальное сокращение численности госаппарата и расходов на него наряду с повышением профессионализма чиновников. Сегодня расходы на услуги органов госуправле- ния России превышают 32% от совокупного ВВП [1]. Для сравнения: это примерно в 2,5 раза превосходит аналогичный показатель в США (около 13%), в три раза - в Германии (13,6%), в 4 раза - в Великобритании (10%). Сокращение госаппарата в условиях новой модели роста экономики России должно сочетаться с мерами по непрерывному обучению служащих с целью повысить их профессионализм, компетентность и производительность.

Необходимо отметить слабое развитие конкуренции в России. По оценкам экспертов ВШЭ, потери от неразвитой конкуренции составляют 2,5% ВВП в год [Шумриков А., 2013], что соответствует уровню потерь от санкций. При этом показатели ущерба от слабой конкуренции могут быть занижены, поскольку анализировались не все отрасли экономики и учитывались только потери краткосрочного периода, включающие проигрыш от более высоких цен и издержек, но не потери от ослабления инноваций и затрудненного входа на рынок. Наибольший урон экономике наносят РЖД и «Газпром», в результате монопольного положения которых страна теряет 1,2% ВВП. Отмечается необходимость усиления государственного антимонопольного регулирования. Эксперты приводят следующие зарубежные примеры: «Там, где антимонопольное регулирование было применено, результаты оказались заслуживающими внимания. Реформа системы госзакупок в США привела к снижению цен на 6,5 - 30,0% в зависимости от сектора экономики. А либерализация рынка пассажирских авиаперевозок в ЕС - к снижению тарифов почти втрое за период с 1992 по 2002 г.» [Шумриков А., 2013]. Таким образом, в экспертном сообществе сформировалось понимание того, что необходима новая модель роста российской экономики. Ее основным содержанием должно стать создание мотивации к повышению эффективности как для бизнеса, так и для системы государственного управления [Кудрин А., Гурвич Е., 2014].

Адаптация и институциональная поддержка реформирования

Новая экономическая эпоха не наступает одномоментно: нужен четко обозначенный вектор движения к ней. В силу его отсутствия движение практически незаметно, и основной причиной этого является несоответствие имеющейся инфраструктуры новым заявленным целям. Безусловно, цели новые и перспективные, а вот инфраструктура по своей сути и, особенно, по функционированию остается прежней.

Реализация новой модели роста экономики России требует значительных финансовых и материальных затрат и большого комплекса организационных мер. Необходима аккумуляция результатов труда ряда специалистов. Перечислим только основные из них, вытекающие из смысла и сути новой модели роста:

- разработка структуры этого комплекса;

- разработка новых должностных инструкций сотрудников госаппарата;

- новые правила интервальных оценок эффективности труда сотрудников госаппарата;

- перечень компетенций реформированных структурных подразделений;

- разработка новой редакции перечня и правил учета деятельности подразделений в структуре госаппарата.

Следует заметить, что существует опасность скатиться по инерции в колею продуцирования ведомственных правил и инструкций (в отличие от развитых стран, ведомственность в России играет большую роль в законотворчестве). Эту часть деятельности в разработке модели нового роста следует контролировать и сдерживать.

Нужны также законодательные меры по институциональной поддержке новой модели роста, не допускающие двойного толкования, коррупционных ниш и схем и содержащие также прямые запреты на появление дублирующих и «сопутствующих» фирм с возможностями увеличения затратности и организации многоступенчатых контор, не имеющих прямого отношения к деятельности госаппарата. Все проекты должны проходить тестирование и поэтапную проверку по схеме «транспарентность - гласность - качество результатов - период реализации - полнота достижения заявленных целей - риски (в том числе и экологические [Красс М. С., Цвирко С. Э., Юрга В. А., 2012]).

По всей видимости, в проекте «Новая модель роста экономики России» следует предусмотреть этап адаптации как некоторый переходный период от экономики старого типа к функционированию аппарата нового типа. Основными критериями осуществления проекта должны стать текущие экономические эффекты улучшения качества экономики по принципу «рост компонент ВВП - эффективный минимум затрат при минимальных рисках».

Выбор пути реформирования экономики России

Проблемы современной экономики разделяются на функциональные и системные [Красс М. С., 2010]. Функциональные проблемы можно разрешить постепенно, путем последовательной адаптации к изменившимся условиям (эволюционная концепция изменений). Для решения системных проблем необходимы радикальные изменения (революционная концепция). Их основное отличие состоит в том, что эволюционные изменения улучшают существующую организационно-управленческую инфраструктуру, в то время как революционные изменения заменяют одну систему на другую.

Появление новых технологий high-tech с укороченным циклом жизни привело к ярко выраженному несоответствию между ростом уровня информатизации производства и общества и традиционными технологиями. В 1980-х годах необходимость быстрого и аргументированного устранения этого противоречия с минимумом потрясений привела к появлению системной технологии вмешательства в развитых странах, объектом которой была разработка методов быстрой перестройки инфраструктуры в соответствии с новыми экономическими целями и реалиями. Реализацией системной технологии вмешательства явилась теория реинжиниринга бизнес-процессов (1990-е годы), включающая в себя все основные моменты радикальных перемен: формулировку нового комплекса заявленных целей (элементы экономической стратегии), оценку степени соответствия существующих и проектируемых (предполагаемых) бизнес-процессов заявленным целям, меру рисков реинжиниринга бизнес-процессов, методологию изменений (реструктуризацию).

Теоретические основы реинжиниринга бизнес-процессов быстро нашли свое отражение в практической методологии (создание экспертных моделей) и развитии целой индустрии программного обеспечения реинжиниринга. Все это позволило в относительно короткие сроки добиться технологического и идейного прорыва в экономиках развитых стран, что, в конечном итоге, привело к созданию принципиально новых технологий, прежде всего информационно-коммуникационных, и способствовало значительному росту производительности труда в качественном и количественном выражении во всех отраслях экономики.

Информационное обеспечение реформирования

В современных исследованиях сформировался модельный подход к решению проблем, который наиболее перспективен в грядущей экономике информационного типа. Основное предназначение модели состоит в продуцировании информации более высокого уровня, нежели исходная информация; в этом плане модели предназначены для обработки баз данных. Анализ информации, полученной посредством иерархии моделей, является основой для принятия решений, в том числе тех, которые определяют стратегические цели и стратегическое планирование.

Для устранения информационных «дыр» в моделях часто возникает необходимость подбора недостающей исходной информации. Вообще говоря, эта задача является некорректной с точки зрения математической классификации и требует применения сложного аппарата решения обратных задач. В практике моделирования обычно применяется более простая схема, когда путем многовариантных расчетов подбирается недостающая входная информация так, чтобы она наилучшим образом соответствовала некоторому известному объему выходной информации и некоторым априорным и экспертным оценкам. Процесс заполнения информационных «дыр» является частью общего процесса моделирования. В свете этого представляется нецелесообразным выбор чрезмерно усложненной модели и схемы ее реализации повышенной точности - все равно ошибка моделирования будет определяться погрешностью исходной информации. Более того, требование оперативности моделирования при мультивариантности расчетов по множеству сценариев делает предпочтительным выбор более простых модельных и вычислительных схем.

Список литературы

1. Госкомстат. ( [б.д.]) URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_51/IssWWW.exe/Stg/07–04.htm.

2. Гринберг Р. С. (2010) Наступает пора новой перестройки // Известия. 18 марта. URL: http://www. izvestia.ru/comment/article3139783/index.html.

3. Илларионов А., Пивоварова Н. (2002) Размеры государства и экономический рост// Вопросы экономики. №9. С. 18–45.

4. Красс И. А. (1976) Математические модели экономической динамики. М.: Советское радио. 280 с.

5. Красс М. С. (2010) Концепция анализа современных проблем экономики// Экономические науки. №5. С. 246–260.

6. Красс М. С., Цвирко С. Э. (2015) Модель оценки влияния глобальной турбулентности на экономические показатели России // Тезисы Международного экономического форума 24–25 ноября 2014 года/Финансовый университет при Правительстве РФ. М. С. 26–29.

7. Красс М. С., Цвирко С. Э., Юрга В. А. (2012) Динамика затратной экономики России // Финансы и бизнес. №3. С. 40–56.

8. Красс М. С., Чупрынов Б. П. (2014) Математика в экономике. Математические методы и модели/Под ред.М. С. Красса.. 2-е изд. М.: Юрайт. 541 с.

9. Красс М. С., Юрга В. А. (2015) Модель макроэкономической стратегии России в условиях турбулентной экономики // Российская экономическая модель-4: глобализация и экономическая независимость/Под общ. ред. д.э.н., проф. А. И. Трубилина, д.э.н., проф. В. И. Гайдука. Краснодар: Просвещение-Юг, 2015. 429 с.

10. Кудрин А., Гурвич Е. (2014) Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. №12. С. 4–36.

11. Кузык Б. Н., Кушлин В. И., Яковец Ю. В. (2008) Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование. М.:Экономика. 576 с.

12. Медведев считает очень высокой долю госрасходов в ВВП (2011) // РИА Новости. 28 окт. URL: http://ria.ru/economy/20111028/473531953.html.

13. Минфин оценил потери России от санкций и снижения цен на нефть (2014) // Polit.ru. 25 сент. URL: http://polit.ru/news/2014/09/25/damage/.

14. Павлов А. Д. (2008) Сценарный анализ стратегий в условиях неопределенности// Экономические науки. №9 (46). C. 333–337.

15. Папченкова М., Лютова М. Президент Сбербанка Герман Греф предложил реформу госуправления // Ведомости. 2015. 16 февр. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/39434591/pravitelstvo-pri-pravitelstve.

16. Перская В. В. (2009) Дороги, которые нам указывают, или Мы выбираем вместе? // Экономические стратегии. №3. С. 32–39; №4. С. 52–58.

17. Шумриков А. (2013) Сколько стоит монополизм // Экономика и жизнь. 7 марта URL: http://www.eg-online.ru/article/204751/.

Об авторе

М. С. КрассРоссия

Доктор физ.-матем. наук, профессор, главный научный сотрудник ФБНУ «Институт макроэкономических исследований» Министерства экономического развития Российской Федерации. Область научных интересов: экономико-математические модели, модели природных процессов, экология, оптимизация экономических стратегий.

Рецензия

Для цитирования:

Красс М.С. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2015;(3):62-71. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2015-3-62-71

For citation:

Krass M.S. MODEL OF RUSSIA ECONOMY REFORMATION ESTIMATION. Strategic decisions and risk management. 2015;(3):62-71. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2015-3-62-71